De la Friction au Massage, l'histoire

d'un roi et de son Dauphin.

Par

Alain

Cabello-Mosnier.

P/O le CFDRM

Libre de droits non commerciaux.

Rédigé

à Paris le : jeudi 11 avril 2013

De la Friction au Massage, l'histoire

d'un roi et de son Dauphin.

Le

mot friction

vient du lat. imp. frictio, terme

de médecine lui-même formé

sur le supin frictum de fricare « frotter

» a ainsi régné sans partage pendant

plus de deux milles ans en partance de ses sources latines

jusqu'à la formation française du mot

friction. Il fut quasiment

le seul mot alors disponible pour qualifier le massage

et il nous faudra attendre le XIXe pour que le vocable-Dauphin

sorte des forges conjuguées des linguistes et

des voyageurs et que le massage supplante définitivement la friction.

Comme c'est souvent le cas lorsqu'on étudie les

mots, nous y trouvons bien des informations sur notre

histoire et par-delà, sur ce que nous sommes,

c'est par le mot que la psychanalyse

de l'histoire révèle ses blessures les

plus profondes et ici, la nature-même des liens

que cet occident a pu entretenir avec son corps.

Un corps résolument abordé par la friction

est un corps que l'on malmène, notez simplement

le préfixe fri, qui à lui-seul, évoque

la résistance, frigidus, frais,

froid, glacé  que la friction se propose de réchauffer

en limant le papier de verre d'un

frisson sur la peau. Ce joli malaise corporel

que l'on soigne par le frottement de la peau par l'énergie du mouvement parait

bien dans ce mot, plus rigide, contrôlé

que dans celui de massage.

que la friction se propose de réchauffer

en limant le papier de verre d'un

frisson sur la peau. Ce joli malaise corporel

que l'on soigne par le frottement de la peau par l'énergie du mouvement parait

bien dans ce mot, plus rigide, contrôlé

que dans celui de massage.

Nous savons que dans pape, patrie,

patriarche, pater il y a papa et je ne peux m'empêcher

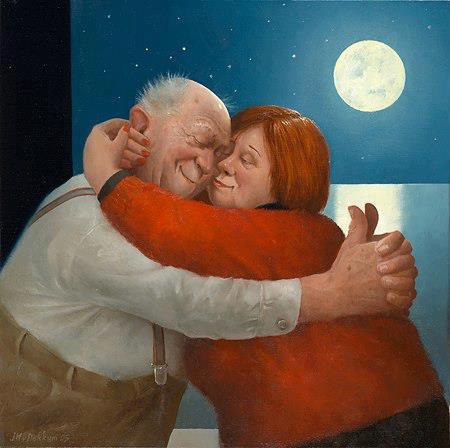

ici de trouver dans la syllabe ma de massage celle que l'on emploi pour maman.

Le 'ma'ssage est 'ma'ternant. Mass en arabe c'est le toucher, la palpation mais surtout le toucher.

Les arabes semblent avoir compris avant nous que

le massage n'est pas qu'une question brutale de

friction, ce serait trop court de le limiter

à la seul réponse d'un mal alors que l'on pouvait probablement

faire bien plus long par le toucher pour répondre à un bien.

La friction implique le rythme, l'urgence, la sauvegarde,

on ne peut inscrire la friction dans la durée et se laisser frictionner

plusieurs heures.

Des millénaires de frictions

historiques, politiques et comme si les Lumières

du

18e siècles et les prémices de la Révolution

industrielle et de ses promesses de vie meilleures devaient

aller de paire avec des corps définitivement

libérés de leurs chaînes, le mot

massage nous arrive par navire. du

18e siècles et les prémices de la Révolution

industrielle et de ses promesses de vie meilleures devaient

aller de paire avec des corps définitivement

libérés de leurs chaînes, le mot

massage nous arrive par navire.

Ces navires

de chêne, gigantesques, majestueux, étaient

eux-même fait aussi de chaînes, bien plus

froides celles-là, mortes-chaînes-de-fer

pour esclaves, pour bien des hommes et des femmes parfois

encore enfants mais ici, dans ce navire de retour des

Indes qu'empruntera Abraham-Hyacinthe

Anquetil Duperron  1731-1805, dans ses notes, celles qu'il s'agirait d'aller

rechercher dans les archives de la Bibliothèque

Nationale de France, se trouve le mot MASSAGE

manuscrit.

Car, avant même d'avoir était publié

pour la première fois dans un ouvrage de langue

française dans ces fameux Zend-Avesta,

tome 1er sur les trois

1731-1805, dans ses notes, celles qu'il s'agirait d'aller

rechercher dans les archives de la Bibliothèque

Nationale de France, se trouve le mot MASSAGE

manuscrit.

Car, avant même d'avoir était publié

pour la première fois dans un ouvrage de langue

française dans ces fameux Zend-Avesta,

tome 1er sur les trois  que

compte la publication éditée en 1771,

un français "l'entend" bien avant cette

date, peut-être dans cette ville de Surate,

en tout cas c'est de là qu'il en parle, il le

note, mieux encore, il se fait masser

par un masseur

Parse

venu le soigner. La transition, l'articulation entre

le terme primitif et son successeur est là, Louis

XVI est encore Roi de France, et dans les malles d'Anquetil,

le roi des mots, celui que rien ni personne ne viendra

désormais détrôner. Anquetil

Duperron ECRIT le MOT "MASSAGE"

pour la première fois, après l'avoir entendu,

, après l'avoir prononcé, il l'écrit

et il l'emmène avec lui et le révèle

à l'occident. Il parle aussi du "mâssé"

mais le masseur, la masseuse reste un

Parse.

Il est à deux doigts, dans un seul texte, au

sain du même livre, de nous restituer la collection

complète des mots qui nous désignent mais

voilà, il désigne le métier, ses

bénéficiaires mais oublie de citer ses

praticiens.

L'erreur sera rattrapée avec beaucoup de maestria

8 ans plus tard par Guillaume

J. H. J. B. Le Gentil de la Galaisière

avec Voyage dans les Mers de l'INDE,

Ed. Imprimerie Royale de 1779 - 1781 que

compte la publication éditée en 1771,

un français "l'entend" bien avant cette

date, peut-être dans cette ville de Surate,

en tout cas c'est de là qu'il en parle, il le

note, mieux encore, il se fait masser

par un masseur

Parse

venu le soigner. La transition, l'articulation entre

le terme primitif et son successeur est là, Louis

XVI est encore Roi de France, et dans les malles d'Anquetil,

le roi des mots, celui que rien ni personne ne viendra

désormais détrôner. Anquetil

Duperron ECRIT le MOT "MASSAGE"

pour la première fois, après l'avoir entendu,

, après l'avoir prononcé, il l'écrit

et il l'emmène avec lui et le révèle

à l'occident. Il parle aussi du "mâssé"

mais le masseur, la masseuse reste un

Parse.

Il est à deux doigts, dans un seul texte, au

sain du même livre, de nous restituer la collection

complète des mots qui nous désignent mais

voilà, il désigne le métier, ses

bénéficiaires mais oublie de citer ses

praticiens.

L'erreur sera rattrapée avec beaucoup de maestria

8 ans plus tard par Guillaume

J. H. J. B. Le Gentil de la Galaisière

avec Voyage dans les Mers de l'INDE,

Ed. Imprimerie Royale de 1779 - 1781 en 2 tomes. en 2 tomes.

Alain

Cabello

jeudi 11 avril 2013 |